光は不思議なもの、だって手に届かない遥かかなたから射してくる。

温かみも音もない、とても私たちが生きていけない宇宙空間を通り抜けて私たちの地球へやってくる。地球の空気に触れることで空気を明るくし、世界を明るくする。空気に触れるまで、その存在があるかどうかわからない。地球があり空気があることで初めて、そこに射しかけている光があることに気が付く。

「それって、当たり前のことじゃない?」

そう、当たり前のことかもしれない。

でも、当たり前すぎて考えることがないから、考えてもいいかもしれない。

当たり前の私たちのくらしのもとになっているものは当り前じゃないところからきている。

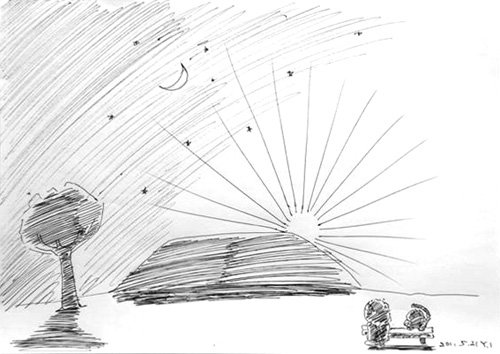

お日さま、って優しいと思うんだ…

「そりゃ、世界に温かみを送ってくれてるし、地球上のものが活動する元になっているからね。」

そうだね、それに近くにいてくれる。どこへ行ったってついてきてくれる。この世界の中にいて雲の上から射してきてくれる。ずっと、ずっと遠くの暗い世界にいるのに。

そんな人に私はなりたい…

「へー?」

「お月さまも良くない?」

「お月さまだって、暗い世界から夜の世界を照らしてくれている。」

「まるで、雲の上にいるか、のように。」

確かにそうだね。

でも、空気のやさしさも忘れてはいけない。

「空気のやさしさ?」

そう、空気の中の濁りのやさしさ。

「濁りのやさしさ?」

「濁りって、汚れじゃないの?」

「そんなものがあったら景色がきれいに見えないじゃない?」

濁りがなかったら、きれいに見えると思っているの?

もし、空気に濁りがないとしたら、

空は青くなく真っ黒だし、遠くの山は青い山脈じゃなくなって、真緑のままだし、うっとりと眺めたくなる真っ赤なお日様は、昼間の太陽のようにギラギラと輝いて目も当てられないようになる。

顔は熱くなり、地面はさわれないほど熱くなる。

空気の中の濁りがほんの少し光を受けてくれることで、世界は色づき、輝き、深みを増すんだ。

ほんのすこし濁りがあることで、光と光を受ける物が混然一体となって、そのどちらでもない色合いというものが生まれる。

その色合いのおかげで、憧れを感じ、登りたくなる青い山がうまれる。

でも、色づいているのは空気の濁りなんだけどね。

「そっか、まったく濁っていない方がいい、てこともないんだね。」

空気の濁りのような人間になりたい…

「今度は濁り?」